3.7 智慧財產風險

▉ 智慧財產風險管理計劃

- 營業秘密管理與保護

‧與新進員工簽定「保密暨專利權合約書」,於合約書中明定智慧財產( 包含但不限於著作專利權、商標權、營業秘密等) 歸屬與保密要求,並包括競業禁止要求。

‧與客戶及下包商簽定保密協議文件,於協議中明定智慧財產( 包含但不限於著作權、專利權、商標權、營業秘密等) 歸屬與保密要求,並說明損害賠償事宜。

‧與離職員工簽定「員工離職交接單」,於交接單中明定離職員工對在職期間知悉之智慧財產( 包含但不限於技術、程式、營業秘密等) 負有保密之義務,如有違反而造成公司損失,離職員工須負賠償責任。

‧門禁安全管理:本公司員工皆配有門禁磁卡,再依其部門屬性給予進出權限;非本公司員工,進入參訪時應進行身分登記,並限定活動範圍於前台或會議室公共空間,且全程皆須有本公司員工陪同。

‧資訊安全管理:本公司所有電腦設備,皆以員工個人帳號密碼進行登入識別,且密碼須定期更換。

‧部門文件專屬空間:本公司為各部門配置其自有的實體及虛擬檔案置放空間,由各部門對之進行獨立地規劃及使用。實體空間,須妥善保管鑰匙;虛擬空間,則會設定讀寫權限。

‧教育訓練進行保密觀念宣導:採專題模式。對所有新進人員簽屬保密合約並宣導保密的重要性,使其對營業秘密有所認識,以有效推動法治意識的建立。

- 揭露方式

本公司訂定智慧財產政策與管理計劃並於公司網站或年報揭露執行情形,且至少一年一次向董事會報告。

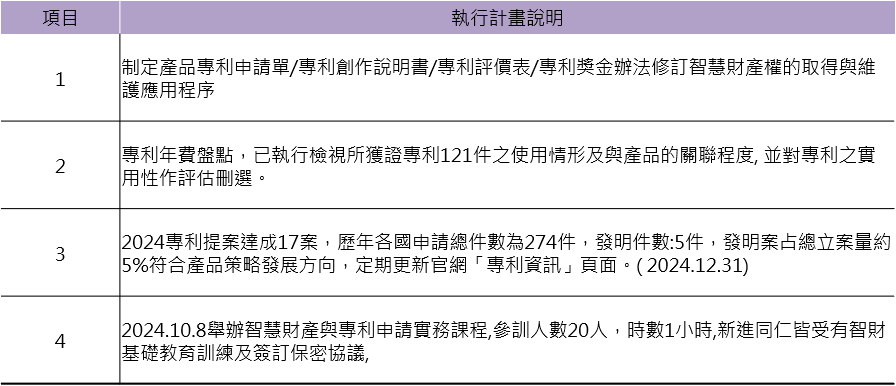

- 智慧財產風險管理執行情形

詢價

詢價